HLPF: Noch fünf Jahre für die Umsetzung der Agenda 2030

Vom 14. bis 23. Juli 2025 tagte in New York das Hochrangige Politische Forum der Vereinten Nationen. Im Fokus des jährlichen Treffens steht die weltweite Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO. Auf der Grundlage des Briefings des Global Policy Forum Europe sowie des neuen zivilgesellschaftlichen Berichts «Progressing National SDG Implementation» präsentieren wir einen Überblick über die zentralen Erkenntnisse und wichtigsten Schlussfolgerungen.

Vom 14. bis 23. Juli 2025 tagte in New York das Hochrangige Politische Forum der Vereinten Nationen (High-Level Political Forum, HLPF), das zentrale UN-Gremium zur Überwachung der Umsetzung der Agenda 2030 und der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs). Mehr als 6.000 Vertreter:innen aus Regierungen, internationalen Organisationen, Städten, der Zivilgesellschaft sowie Wissenschaft und Wirtschaft nahmen teil. Die diesjährige Sitzung fand in einem schwierigen geopolitischen Klima statt: Kriege und Konflikte, ein geschwächter Multilateralismus, klimapolitischer Stillstand und die Abkehr der US-Regierung unter Präsident Trump von der Agenda 2030.

Schwerpunkte des HLPF 2025

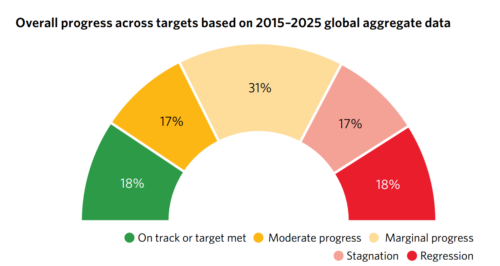

Die Zwischenbilanz der Agenda 2030-Umsetzung fällt ernüchternd aus: Laut UN-SDG-Bericht sind nur 18% der Zielvorgaben auf Kurs, während bei mehr als einem Drittel Stillstand oder Rückschritte verzeichnet werden. Besonders alarmierend sind anhaltende extreme Armut (über 800 Millionen Menschen), Ungleichheit und Hunger sowie Umweltschäden und eskalierende Klimarisiken.

Im Mittelpunkt des diesjährigen Treffens stand die Bewertung von fünf SDGs. Dabei zeigten sich unterschiedliche Fortschritte:

- SDG 3 (Gesundheit und Wohlergehen): positiver Rückgang von Mütter- und Kindersterblichkeit, aber Rückschritte durch Kürzungen in der Entwicklungszusammenarbeit bei Impfkampagnen und insbesondere bei HIV/AIDS-Programmen.

- SDG 5 (Geschlechtergleichheit): zahlreiche positive Rechtsreformen für Frauenrechte, aber dennoch anhaltende strukturelle Ungleichheiten und politisch aufgeladene Debatten um „Gender“ und sexuelle/reproduktive Gesundheit.

- SDG 8 (Menschwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum): Wachstum unter den Erwartungen und nach wie vor alles andere als nachhaltig; immerhin Lancierung einer „Beyond GDP“-Initiative zur Entwicklung von aussagekräftigeren Wohlstandsindikatoren jenseits des verkürzten BIP.

- SDG 14 (Leben unter Wasser): Fortschritte beim UN-Hochseeschutzabkommen, doch Meeresschutzgebiete bleiben deutlich unter dem 2030-Ziel; Gefahr von Tiefseebohrungen bleibt akut.

- SDG 17 (Partnerschaften zur Erreichung der Ziele): das „Sevilla Commitment“ der Entwicklungsfinanzierungskonferenz (Financing for Development FfD4) im vergangenen Juli liefert einige Ansätze, bleibt jedoch inhaltlich vage und wenig verbindlich. Trotz Bekräftigung von 0,7% für die öffentliche Entwicklungshilfe (APD) rückt die UNO-Zielmarke in weite Ferne.

Freiwillige Staatenberichte – Anspruch und Wirklichkeit

Ein Kernelement des HLPF sind die Voluntary National Reviews (VNR). Die Schweiz legte 2022 ihren Länderbericht vor. Der nächste Bericht erfolgt im Jahr 2026. Dieses Jahr legten 35 Länder ihre Berichte vor. Zunehmend treten auch Städte und Regionen als eigenständige Akteure auf: Weltweit wurden bisher 363 Voluntary Local Reviews erstellt, ergänzt durch regionale Berichte.

Beobachter bemängelten, dass viele VNRs als Selbstdarstellungen der Regierungen dienen, mit geringer Selbstkritik und unzureichender Beteiligung zivilgesellschaftlicher Gruppen. Die Qualität der Einbindung lokaler und regionaler nichtstaatlicher Akteure in die Reporting-Prozesse variiert stark.

Zivilgesellschaftliche Bewertung: Fortschritte und Lücken

Parallel zum HLPF veröffentlichten internationale zivilgesellschaftliche Netzwerke den Bericht „Progressing National SDGs Implementation“. Er basiert auf der Analyse der 35 VNRs 2024 und bewertet die Qualität der Regierungsführung, die Beteiligung der Zivilgesellschaft, die Finanzierung der Umsetzung von Programmen in nachhaltiger Entwicklung und das zentrale Agenda-Prinzip „Leave No One Behind“ (LNOB).

Die wichtigsten Erkenntnisse:

- Governance & Beteiligung: Zwei Drittel der Länder haben neue SDG-Koordinierungsstrukturen geschaffen, aber nur 9 auf höchster Regierungsebene. Der Anteil der als „multi-stakeholder“ beschriebenen Strukturen stieg von 38% (2023) auf 63%.

- Politik & Budgets: 91% integrieren die SDGs in nationale Politiken, aber nur wenige verknüpfen diese mit SDG-basierten Budgets.

- LNOB: das zentrale Prinzip wird überall erwähnt, aber nur 29% erheben systematisch, welche Gruppen zurückbleiben. Häufig genannt: Frauen, Menschen mit Behinderungen, Kinder/Jugendliche.

- Civic Space: 71% thematisieren die Wichtigkeit freier Handlungsspielräume für die Zivilgesellschaft; dennoch bestehen Lücken bei Beteiligung und Schutz.

Damit VNRs tatsächlich aussagekräftig werden, müssen sie von beschreibenden Darstellungen zu fundierten Analysen mit konkreten Handlungsempfehlungen weiterzuentwickeln werden.

Ausblick

Das High-Level Political Forum (HLPF) 2025 endete mit der Annahme einer 21-seitigen Ministererklärung, die vorab verhandelt, aber bis zuletzt umstritten war – vor allem bei drei Hauptstreitpunkten:

- Frieden und Sicherheit: Israel forderte, einen Absatz zur Selbstbestimmung von unter Besatzung lebenden Völkern zu streichen. Nur die USA unterstützten den Antrag, der klar abgelehnt wurde.

- Sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte (SRHR): USA, Vatikan und mehrere konservativ geprägte Länder des Globalen Südens lehnten entsprechende Formulierungen ab, gaben dies jedoch (ausser den USA) erst nach Verabschiedung der Erklärung zu Protokoll.

- Zugang zu Medizinprodukten: Mehrere westliche Länder – darunter auch die Schweiz – wollten den Begriff „unhindered“ (ungehindert) streichen, um Patentschutzinteressen zu wahren. Der Änderungsantrag scheiterte.

Dennoch wurde die Erklärung mit breiter Mehrheit angenommen (154 Ja, 2 Nein – USA und Israel – und 2 Enthaltungen). Dies zeigt, dass trotz politischer Differenzen multilaterale Entscheidungen möglich sind. Es zeigt aber auch Risse im System: zahlreiche Staaten distanzierten sich nachträglich von einzelnen Passagen und 35 Länder nahmen gar nicht erst teil.

Die verbleibenden fünf Jahre bis 2030 werden entscheidend sein, ob Staaten und andere relevante Akteure an der Agenda 2030 festhalten und den eigenen Anspruch aus der Erklärung umsetzen: „mutig, ambitioniert, beschleunigt, gerecht und transformativ zu handeln – und dabei multilaterale Zusammenarbeit und internationale Solidarität zu stärken„.

Foto: IISD/ENB Kiara Worth

Rianne Roshier

Plattform Agenda 2030